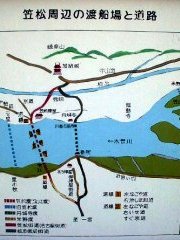

| 笠松は木曽川によって、桑名・伊勢と繋がりまた陸路は京都への近道として交通の要所であり、寛文2年(西暦1662年)陣屋がここに移されてからは更に地方行政の中心地、物資の集散地として栄えた。笠松港(かさまつみなと)があったのが現在の港町である。 | |||

|

|||

| 堤防から港へ続く坂は立派な石畳となっており往時がしのばれる。 | |||

|

|||

|

|

||

|

松尾芭蕉は貞亨2年3月(西暦1685年)鵜沼脇本陣から大針に吟行、26日ごろ木曾川を船で下り笠松を過ぎたあたりで 「時雨ふれ笠松へ着日なりけり」 と詠んだ。更に桑名から熱田へと旅を進めた。旅のあと9ケ月ぶりに江戸深川に帰り、この旅の紀行を「野ざらし紀行」としたためこの碑ができた。

|

||

|

|

|

|

| 陣屋がおかれた笠松は美濃の国の幕府の中心地であった。中山道の茶所から分かれてここを通り木曾川を越え、一宮・名古屋への道を名古屋街道とか笠松道と呼んだ。また将軍家へ献上する鮎ずしを運んだ道でもあったので鮎ずし街道とも呼ばれた。ここから木曾川に沿って南へ行けば桑名・伊勢への近道であり、西へ行けば京都への近道である。 | |||

| 笠松競馬開催時を除いて今、笠松は静かな町だ。聞くところによると鉄道敷設の時、町のお偉方がこぞって反対したため、鉄道が通らなくなったためと言われる。このような話は全国にある。 | |||